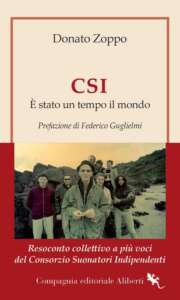

Conduttore radiofonico, critico e giornalista musicale, con una passione contagiosa per il settore che si riflette nei suoi numerosi volumi dedicati a band iconiche come Beatles, PFM, Genesis e molti altri artisti, ha da poco pubblicato “CSI. È stato un tempo il mondo”.

Tra i principali studiosi di Lucio Battisti, vive a Benevento ma nato a Salerno l’11 ottobre del 1975, Donato Zoppo oggi spegne 49 candeline e decide di iscriversi alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II di Napoli, mosso dall’insaziabile volontà di conoscenza. “È una seconda laurea – dice – che, da inconsapevole antico laureato in legge, ha il sapore di un autentico battesimo iniziatico”.

Parliamo della tua ultima fatica letteraria. Cosa ti ha spinto a scrivere un libro sui CSI? E qual è stato il tuo primo approccio alla loro musica?

Ho deciso di scrivere questo libro più di una decina d’anni fa, proprio perché avendo ascoltato il loro album d’esordio ‘Ko de mondo’ in tempo reale, nel gennaio del 1994, ne rimasi incantato. Pensai di ricostruire la genesi dell’opera come una forma di piccolo grande omaggio a un disco che mi ha accompagnato dai tempi dei miei 18 anni. È un’idea che arriva da lontano, dunque, ma per motivi sia professionali che personali la lasciai nel cassetto per lungo tempo, fino a quando l’anno scorso non ho deciso di tirarla fuori. Il libro è uscito lo scorso aprile, lo sto ancora presentando in giro per l’Italia e ha raccolto ottimi responsi, non tanto per miei meriti, ma perché i CSI sono stati la migliore espressione del rock italiano degli anni ’90 e hanno lasciato in chi li ha ascoltati ed è cresciuto con loro un’importante eredità emozionale, musicale e artistica.

Il tuo libro si basa su un resoconto collettivo a più voci. Come hai orchestrato le loro testimonianze per fornire ai lettori un quadro completo della band?

Il mio obiettivo era quello di ricostruire la nascita del gruppo e in particolare la genesi del loro disco d’esordio, che ha una storia seducente, oggi impensabile: quella di una band che si ritira in un casolare in Bretagna, a Finistère, al termine delle terre europee, e senza avere in mente nulla, neanche una nota o una parola, realizza uno dei dischi chiave del rock italiano. Una storia così bella aveva bisogno di essere narrata con le voci dei protagonisti, e ho avuto la fortuna di poterli intervistare tutti: ho lavorato da regista, raccogliendo tutto e dosando le informazioni senza tradire quella storia.

Gli anni ’90 rappresentano un momento di grande cambiamento nel rock italiano. In che modo pensi che il Consorzio Suonatori Indipendenti abbia segnato questa trasformazione?

Gli anni ’90 rappresentano un momento di grande cambiamento nel rock italiano. In che modo pensi che il Consorzio Suonatori Indipendenti abbia segnato questa trasformazione?

I CSI sono stati in primis un esempio magistrale, anche perché annoveravano musicisti di grande esperienza, ossia due ex CCCP e tre ex Litfiba. Provenivano dunque da una storia importante che li poneva in una posizione diversa dai gruppi dell’epoca. A questo va aggiunto che furono capaci di creare una rete di produzione e sostegno promozionale con il CPI, il Consorzio Produttori Indipendenti, che divenne un punto di riferimento per tanti musicisti e gruppi, a partire da Marlene Kuntz, YoYoMundi, Santo Niente e tanti altri nomi di spicco del nostro rock. Inevitabile poi soffermarsi sulla qualità dei loro album, sia i tre in studio che i due dal vivo, un lascito centrale nella musica italiana, sia per l’originalità della musica che per la potenza delle parole di Giovanni Lindo Ferretti. Probabilmente è l’ultimo gruppo rock italiano ad aver detto qualcosa di nuovo e differente.

Sei un cultore del genio musicale di Lucio Battisti, simbolo della musica pop in Italia. Hai scritto quattro libri su di lui… c’è un aspetto che non hai ancora raccontato e che vorresti evidenziare?

È vero, ho scritto molto su Battisti e sono un cultore della sua opera, credo di aver approfondito molto la sua figura, forse anche troppo, tant’è che penso di aver detto tutto in materia… Non credo che scriverò ancora su di lui, però se dovessi sottolineare qualcosa che non ho raccontato e che merita un approfondimento, sicuramente parlerei dei “dischi bianchi”, ossia i cinque album pubblicati dal 1986 al 1994 con i testi di Pasquale Panella. Meritano uno studio analitico, una contestualizzazione storica, una sincera riscoperta.

Oggi dove possiamo rintracciare degli elementi ascrivibili al prog rock?

Ho scritto molto di progressive rock, un’antica passione che continuo a coltivare scrivendo ogni mese i miei commenti sulle novità prog rock sulle colonne del magazine Audio Review. È un genere che ha dato tanto ma che è durato poco, credo sia pacifico considerare il biennio 76/77 come il momento della fine di quella esperienza. Oggi si fa ancora molto prog, sia in Italia che in Scandinavia e USA ad esempio, ma nella maggior parte dei casi l’impostazione è molto derivativa, spesso una vera e propria clonazione dei modelli del passato. Oggi è possibile trovare tracce di quella grande eredità non tanto nei dischi che emulano il genere, quanto tra le pieghe degli album di artisti di confine ad esempio post-rock, post-metal e post-core, che trovano nel prog una opportunità creativa di spessore.